Полёт Гагарина: закономерный и грандиозный успех

Мы отмечаем День космонавтики 12 апреля, связывая его с полётом Юрия Гагарина в космос. Но этой первой орбитальной экспедиции советского человека предшествовали события, создавшие условия для неё. Ещё до окончания Второй мировой войны США сделали заявку на своё первенство в мире. Заявка была оформлена сбросом атомных бомб на японские города Хиросиму и Нагасаки в начале августа 1945 года. Казалось бы, теперь эта страна могла диктовать свои условия любому государству…

тестовый баннер под заглавное изображение

Ядерная гонка

В такой ситуации Советский Союз обязан был как можно скорее создать своё атомное оружие. Ведь сразу после войны его недавние союзники уже имели планы нанесения превентивного ядерного удара по СССР. И уже 29 августа 1949 года мы провели взрыв наземного ядерного устройства на Семипалатинском полигоне. А через два года над этим же полигоном с бомбардировщика Ту-4А сбросили атомную бомбу.

12 августа 1953 года СССР взорвал на Семипалатинском полигоне первую водородную бомбу, которую уже можно было размещать на самолёте. А через два года сбросили над ним же водородную бомбу новой конструкции с самолёта. Последнюю точку в термоядерном споре мы поставили 30 октября 1961-го, когда с бомбардировщика Ту-95 сбросили над Новой Землёй «царь-бомбу» мощностью 60 мегатонн. Зона полного разрушения имела радиус 25 км. Это почти 2 тыс. квадратных километров.

«Еще мы делаем ракеты…»

Итак, мы создали ядерное и термоядерное оружие. Однако нужны были ещё средства его надёжной доставки к цели. Поначалу, естественно, это были самолёты, и ВВС США делали ставку на них, не проявляя большого интереса к баллистическим ракетам. В СССР в 1954-м началось создание первой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-7 под руководством Главного конструктора космической техники Сергея Королёва. Её компоновочную схему предложил выдающийся специалист по ракетной технике Михаил Тихонравов. Р-7 успешно испытали в 21 августа 1957 года, а американцы свою МБР SM-65 Atlas опробовали только через год.

Р-7 представляла собой громадную, по тем временам, двухступенчатую МБР с двигателями, работающими на жидком кислороде и керосине, с отделяющейся головной частью — ядерным боезарядом мощностью 3 мегатонны. Конечно, Р-7 в качестве МБР имела плохие эксплуатационные характеристики. Скоро ей на смену пришли действительно боеспособные ракеты. Однако именно на базе Р-7 были созданы космические ракеты-носители (РН), сначала «Спутник», а потом с помощью добавления третьей ступени — «Восток». Дальше были «Восход» и «Союз».

Первые в космосе

Как известно, американцы после Второй мировой войны вывезли к себе главного немецкого ракетчика Вернера фон Брауна. Им также достались сотни собранных баллистических ракет «Фау-2». Советские специалисты смогли найти только отдельные комплектующие для этих ракет, из которых удалось собрать около десятка «Фау-2». Но уже с 1948 года мы освоили собственное производство таких изделий, получивших индекс Р-1. И сразу Советский Союз стал создавать более мощные и совершенные баллистические ракеты.

Для нас и американцев запуск в космос спутника Земли стал важнейшей политической задачей, потому что это был, возможно, единственный гуманный способ убедить всё человечество в своём превосходстве.

США сообщили о намерении отправить на орбиту свой спутник «Авангард» массой всего 1,5 кг на ракете «Редстоун» к 1 июля 1957 года. В Советском Союзе предложение запустить искусственный спутник Земли сделал Михаил Тихонравов, работавший над проблемами исследования космоса в НИИ-4 министерства обороны. Его поддержал Главный конструктор Сергей Королёв, и решение было принято.

По расчётам, двухступенчатая Р-7 была способна вывести на орбиту около 1,3 тонн груза. На первый раз решили ограничиться простейшим спутником массой 83,6 кг, получившим обозначение ПС-1. Он должен был летать вокруг Земли и передавать радиосигнал. В мае 1957-го только приступили к первым полётам Р-7, и вначале они были неудачные.

Запуск 4 октября 1957 года советского спутника был шоком для всего человечества. А американцы после нескольких аварийных стартов потеряли надежду запустить «Авангард» на «Редстоуне» и, смирив национальную гордость, вернулись к ракете Вернера фон Брауна «Юнона», названной «Юпитер-С». Со спутником «Эксплорер» массой 14 кг она успешно стартовала 1 февраля 1958 года. На четыре месяца позже советского спутника.

Первый космонавт — наш

Теперь надо было первым послать на орбиту советского человека. Однако не всё было благополучно при запусках ракеты-носителя «Восток». Из пяти запланированных для испытаний ракет только три выполнили свои задачи. Но Королев считал, что человека можно отправить в космос после двух подряд успешных полетов и посадок спускаемого аппарата. Именно два полёта перед стартом Гагарина и были такими.

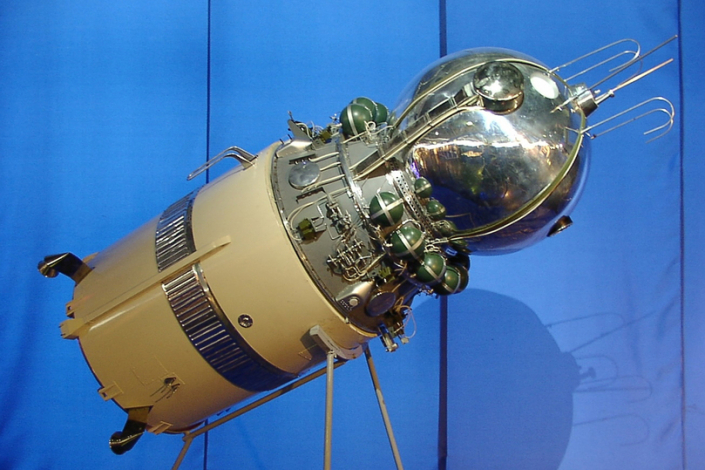

Для первой экспедиции человека в космос использовался космический корабль «Восток-1», разработанный под руководством Михаила Тихонравова. Космический корабль состоял из сферического спускаемого аппарата и конического приборно-двигательного отсека с тормозной двигательной установкой (ТДУ). Сам космонавт размещался в катапультируемом кресле, в котором он должен был покидать спускаемый аппарат на высоте 7 километров.

Схема работы при выполнении приземления была такая. В конце космического полета для спуска с орбиты включалась ТДУ и уменьшала скорость движения «Востока-1», после чего происходило разделение отсеков и начиналось снижение спускаемого аппарата. Когда до поверхности земли оставалось 7 километров, космонавт катапультировался и приземлялся на своём парашюте. Спускаемый аппарат также приземлялся на своём парашюте.

Победа на грани

Юрий Гагарин стартовал на корабле-спутнике «Восток-1» утром 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур, который тогда назывался Научно-исследовательский испытательный полигон №5 министерства обороны СССР. Когда Юрий Алексеевич на старте сказал своё знаменитое «Поехали», пульс у него был 150 ударов в минуту. Он выполнил один оборот вокруг Земли за 108 минут и приземлился в Саратовской области, неподалёку от города Энгельса. За эти полтора часа он многое пережил, поскольку техника работала не совсем так, как надо.

Ракета-носитель «Восток» летела без замечаний, но радиокоманда на выключение двигателя третьей ступени не прошла. В результате двигатель проработал на 15 секунд больше расчётного времени. И отключился он по сигналу дублирующей автономной системы управления. В результате корабль поднялся на орбиту с апогеем на 100 км выше расчётной. Сход с такой орбиты за счёт аэродинамического торможения, в случае отказа ТДУ, занял бы от 20 до 50 суток. А космонавт мог выжить в «Востоке» не более 10 суток! Гагарину об этом не сказали, потому что он всё равно ничего не мог сделать.

После облёта Земли для спуска с орбиты была включена ТДУ. Она работала нормально, и Гагарин был спасён. Но выключилась тормозная двигательная установка на одну секунду раньше расчётного времени. В результате спускаемый аппарат и космонавт приземлились не в расчётном районе около Куйбышева (теперь — Самара), а с недолётом в три сотни километров, в Саратовской области, неподалёку от Энгельса.

Кроме того, из-за преждевременного выключения ТДУ и недобора заданной скорости торможения, автоматика выдала запрет на разделение спускаемого аппарата и приборно-двигательного отсека. По этой же причине через камеру сгорания и рулевые сопла под остаточным давлением вылетал газ наддува и окислитель, из-за чего в течение 10 минут перед входом в атмосферу корабль беспорядочно вращался по всем осям со скоростью, как определял Юрий Гагарин, 30 градусов в секунду. Команда на разделение отсеков поступила уже от термодатчиков, по достижении температуры 150 градусов, в верхних слоях атмосферы.

Казалось бы, все проблемы позади. Но уже после катапультирования, во время нормального спуска на парашюте, у Гагарина самопроизвольно выпустился запасной парашют. К счастью, он не нарушил работу основного купола. Возникли проблемы и с открытием дыхательного клапана скафандра. Гагарин просто задохнулся бы, если бы не смог с большим трудом его открыть.

Первым всегда непросто. И создателям не имеющей аналогов ракеты и космического аппарата, и космонавту. Но несмотря на все трудности, первый полёт человека в космос закончился благополучно, открыв эру пилотируемой космонавтики. И мы были первыми во всём первые 10 лет космической эры.

Американцы уступили, но не сдались

США и в запуске первого космонавта уступили нам пальму первенства. Только почти через год, 20 февраля 1962 года, астронавт Джон Гленн совершил орбитальный полёт.

В специальном послании конгрессу о важнейших задачах страны 25 мая 1961-го, в котором достижение Луны астронавтами до 1970 года указывалось как национальная задача США, президент Джон Кеннеди написал: «Мы стали свидетелями того, что начало достижениям в космосе было положено Советским Союзом благодаря имеющимся у него мощным ракетным двигателям. Это обеспечило Советскому Союзу ведущую роль…».

Двигатели, разумеется, важны, но были, очевидно, и другие факторы, обеспечившие космические успехи стране, которая всего через 12 лет после страшной войны запустила в космос первый спутник, а еще через 4 года — и первого в мире космонавта.